여행 칼럼

육지 속의 섬마을 회룡포를 찾아

전효택(서울대학교 에너지자원공학과 명예교수, 수필가)본문

화창한 10월 중순 경상북도 예천군 지보면에 있는 회룡포를 찾았다.

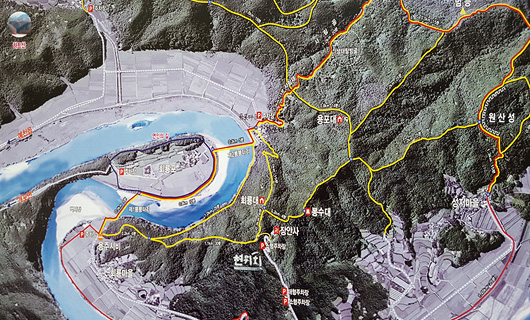

버스 주차장에서 오르막길로 이십여 분 오르니 비룡산 장안사이다. 장안사는 산중턱에 자리 잡고 있으며 신라 시대 창건된 천년 고찰이다. 장안사 뒤편의 223계단을 오르면 회룡대에 닿는데, 이곳에서 회룡포를 조망한다. 회룡포는 국가 명승 제16호다. 회룡대에서 보이는 회룡포는 강 가운데 삼각주를 이루고 완전히 되돌아 나가는(지질학적 용어로는 미엔다링meandering이라 한다) 자연 경관을 보인다.

'산과 강이 어우러져 빚어 놓은 신비한 자연의 절경 회룡포는 낙동강 지류인 내성천이 350도 휘돌아 나가는 육지 속의 섬마을로 우리나라에서 가장 빼어난 경치를 자랑하는 물돌이 마을이다'라고 소개되고 있다.

회룡대에서 내려다본 회룡포는 강물이 줄어서인지 모래사장이 더 넓게 보이고 관광 안내 사진으로 소개된 모습보다 덜 실감이 난다. 강물은 마치 흐름이 정지된 듯 보인다. 회룡포는 낙동강의 지류인 내성천이 용이 비상하듯 물을 휘감아 되돌아간다 하여 붙여진 이름이다. 높이 190m의 비룡산을 다시 350도 되돌아서 흘러나가는 '육지 속의 섬마을'이다. 맑은 물과 백사장이 어우러진 천혜의 경관을 가지고 있다.

비룡산에는 숲속 등산로와 산책 코스가 있으며 등산로를 따라가다 보면 낙동강, 내성천, 금천이 합쳐지는 삼강(三江)이 보인다. 천혜의 자연 경관과 역사적 정취가 살아 숨 쉬는 이곳 회룡포 마을에서는 야영과 민박도 가능하다. 회룡대에서 내려와 계단 입구의 거대한 화강암 나무아미타불상을 보고 증명사진을 찍고 내려왔다.

예천 삼강(三江)문화단지를 방문했다. 삼강(三江) 절경은 낙동강, 내성천, 금천 등 세 개의 강이 만나 흘러가는 곳이다. 낙동강 마지막 주막인 삼강 주막과 500년이 넘은 회화나무가 있다. 원래 이곳은 1900년대에 지은 보부상 숙소와 삼강의 사공 숙소가 있었던 곳이다. 당시 삼강(三江)은 한양으로 통하는 길목으로 물류 이동이 매우 활발하였다. 언제나 보부상과 길손들이 이어졌고 장날이면 나룻배가 30여 차례나 오갈 만큼 분주했다. 밤이 되면 낯모르는 사람들이 호롱불에 둘러앉아 야담을 나누면서 잠을 청하던 곳이 보부상 숙소이며, 옆에 있는 작은 오두막은 길손을 위해 기꺼이 노를 잡았던 사공이 기거하던 곳이다. 당시 건물은 1934년 대홍수로 모두 멸실되었으나 마을 어른들의 증언과 고증을 바탕으로 2008년 복원되었다.

1900년경에 지은 이 주막은 규모는 작지만 그 기능에 충실한 집약적 평면 구성의 특징을 보여주고 있어 건축 역사 자료로서 희소 가치가 클 뿐만 아니라 옛 시대상을 읽을 수 있는 지역의 역사와 문화적 가치를 간직하고 있다.

삼강(三江) 나루터는 수륙 교통의 요충지이다. 선비나 장사꾼들이 문경새재를 넘어 서울로 갈 때 반드시 거쳐가던 길목이었으며, 나루터 주변은 농산물의 집산지였고 대구와 서울을 연결하는 군사 도로였기에 1960년대까지 성황이었던 곳이다. 더구나 이곳에는 강을 이어주는 나룻배 두 척이 오갔는데 큰 배는 소와 각종 물류를 수송하는 수단으로, 작은 배는 사람을 태우는 교통수단으로 이용하였으나 인근 교량 설치로 인하여 1980년경 나룻배 운행이 중단되었다.

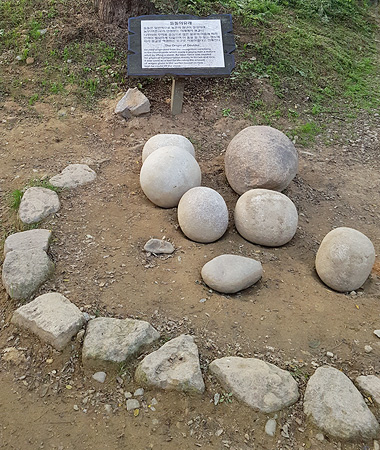

주막 근처에 아름드리 돌덩이가 놓여 있어 궁금했는데 들돌이라 부름을 처음 알았다. 들돌은 일반적으로 농촌의 청년이 장성하여 농부로 인정받는 의례에서 생겼다. 나루터와 주막을 중심으로 많은 물류의 이동에 따라 인력이 필요하게 되었으며 이 돌을 들 수 있는 정도에 따라 품값을 책정하는 도구로 사용하였다 한다.

주막 앞에서 자원봉사 가이드의 역사 설명을 들은 뒤 막걸리와 두부 도토리묵, 야채전을 즐겼다. 삼강문화단지에서 서울로 출발한 시각이 오후 여섯 시 반경, 이미 사위는 어두워지고 있었다. 여름 계절 중의 관광은 낮이 오후 8시까지 계속되어 늦게까지 주변 경치를 즐기는 기쁨이 있으나, 10월 중순의 아쉬운 점은 바로 낮이 짧다는 점이다.