신기술 동향

탄소 중립을 위한 CO₂ 포집과 수송 저장 네트워크

서울대학교 조선해양공학과 서유택 교수본문

국제에너지기구(IEA, International Maritime Organization)는 화석연료 사용이 2030년 최고점에 도달할 것으로 예측했으며, 신재생 에너지를 사용한 전기화와 수소 기반 청정 연료의 확대를 예상했다. 하지만, 에너지 안보와 기존 인프라 사용이라는 경제성을 고려하면 화석연료 사용이 급격히 감소하기보다는 일정량 이상 계속 사용되면서 점진적으로 감소할 것으로 예상된다. 이런 변화는 새로운 에너지 인프라 구축을 요구하고 있으며, CO₂ 포집 및 수송·저장(CCS) 인프라가 그중 하나다. 이미 전 세계적으로 43개의 포집 설비에서 포집하는 CO₂의 양은 연간 5천만 톤에 도달했으며, 개발 및 건설 중인 신규 포집 설비만 521개, 용량은 연간 4억 톤 이상으로 증가할 것으로 예상된다. CCS 사업은 2017년 이후 매년 35%씩 성장하고 있으며, 45Q Tax Credit을 기반으로 북미 지역에서 가장 활발히 개발되고 있다.

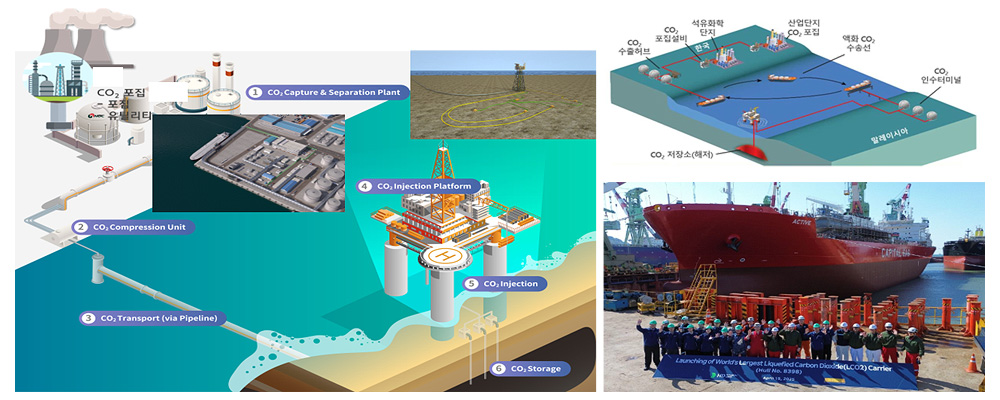

흥미로운 점은 현대자동차가 발표한 루이지애나 그린 스틸 제철소에도 CCS가 적용될 것으로 예상된다는 것이다. 제철소에서 포집한 CO₂는 ExxonMobil에서 운영 중인 CO₂ 수송 파이프 라인에 공급될 예정이다. 제철소와 함께 정유 플랜트에도 CCS 적용이 활발하다. 울산에 위치한 SK Innovation 정유 플랜트에서는 천연가스 수증기 개질 플랜트에서 발생하는 대량의 CO₂를 포집해 석유공사에서 건설 예정인 육상 파이프 라인을 통해 허브 터미널에 보낼 예정이다. (그림 1) 허브 터미널에서는 공급받은 CO₂를 정제하고 압축, 파이프 라인을 통해 저장소로 송출한다. 저장소는 염대수층과 폐가스전을 고려하고 있는데, 그림 1은 운영을 중단한 동해 가스전 저류층에 CO₂를 주입하는 개념도다. CO₂ 포집 및 수송 저장 네트워크는 다음과 같이 3개로 구성된다. 1) 제철소, 정유공장, 발전소 등의 습식·건식 분리막을 이용한 포집 설비 2) 포집된 CO₂를 저장소로 운반하기 위한 파이프 라인 또는 수송선과 허브 터미널 3) CO₂를 안정적으로 주입하고 저장할 수 있는 플랫폼.

CO₂를 수송하기 위한 파이프 라인과 수송선은 고유의 특징이 있다. 파이프 라인은 20년 이상 오랜 기간 동안 원하는 유량의 CO₂를 저장소까지 안정적으로 공급할 수 있다. 수송선은 국경을 통과해 다른 나라까지 CO₂를 수송할 수 있으며, 선박 수와 수송 용량에 따라 유연한 수송 전략을 수립할 수 있다. CO₂ 포집 설비와 저장소는 가까울수록 경제성 확보가 용이하다. 그러나 CO₂ 저장은 100년 이상 CO₂ 저장을 보증해야 하므로 특정 장소에만 주입할 수 있다. 국내에는 동해 가스전과 서해 염대수층이 가능하지만, 저장 용량 검증과 인프라 구축이 필요한 상황이다. 이로 인해 한국 기업들은 포집한 CO₂를 말레이시아 또는 인도네시아, 호주 등의 국가에 보내는 계획을 수립하고 있다. 하지만 CO₂는 런던 의정서에 의해 국경 통과가 원칙적으로는 금지되어 있으며, 국가 간 협의가 있어야 CO₂ 수송 및 저장이 가능하다. 한국은 2023년 호주와 국경 통과 CCS를 위한 협력서를 교환했으며, 호주 상원에서 런던 의정서 개정안 비준을 위한 법안이 통과되어 CCS 사업 유치를 위해 노력하고 있다.

한국에서 호주까지 CO₂를 수송하기 위해서는 특별한 조건이 필요하다. CO₂ 밀도는 20℃, 1atm에서 1.8㎏/㎥에 불과하지만, -50℃, 8atm에서는 1154.9㎏/㎥까지 증가한다. 따라서 같은 공간을 이용해 최대한 많은 양의 CO₂를 수송하기 위해서는 -50℃, 8~10atm의 극저온 CO₂ 유체를 수송 가능한 특수 수송선이 필요하다. 2025년 4월 HD 현대미포는 세계 최대 규모 액화 CO₂ 운반선을 진수했다. (그림 1) 바이로브(Bi-Lobe)형 저장 탱크 3기를 탑재하고 있는 운반선은 최대 22,000㎥의 액화 CO₂를 -55℃ 조건에서 운반할 수 있다. 영국 조선 해운 시황 분석 기관 클락슨리서치에 따르면 2050년까지 연간 6기가 톤의 CO₂ 포집이 예상되며, 이 중 20%를 해상으로 운송한다고 가정하면 약 2000척 이상의 액화 CO₂ 운반선이 필요할 것으로 전망된다. 앞으로 액화 CO₂ 운반선은 더욱 대형화되면서 건조되는 수가 증가할 것이다.

결론

에너지 전환과 함께 새로운 인프라를 구축하기 위한 연구 개발과 사업 투자가 활발히 일어나고 있다. 그중 직접적으로 기후 변화에 대응할 수 있는 CCS 기술은 2050년까지 7대 핵심 친환경 기술 중 하나로 그 중요성이 계속 증가할 것이다. CCS는 단순히 CO₂를 포집하는 것을 넘어서, 대용량 저장소가 확보되어야 하고, 포집 설비와 저장소를 연결해주는 수송 네트워크가 구축되어야 한다. 이런 새로운 인프라 구축은 대규모 투자가 요구되는 어려움이 있지만, 기후변화에 적극 대응할 수 있는 기술로 많은 투자가 필요하다. 아울러 액화 CO₂라는 새로운 수송 유체에 대해 다양한 크기의 액화 CO₂ 운반선과 주입 플랫폼에 대해서도 많은 연구 개발이 요구된다.