음악 칼럼

산조(散調)의 뿌리를 찾아서

원자핵공학과 나용수 교수본문

산조(散調)는 한국 전통 기악 독주 음악의 대표적인 형식으로, 한 악기가 장구 반주에 맞추어 느린 장단에서 시작해 점차 빠른 장단으로 이어가며 연주하는 음악이다. 조선 말기인 19세기 말 가야금 명인 김창조(金昌祖, 1865~1919년)가 창시한 것으로 알려져 있으며, 이후 거문고·대금·해금 등 여러 악기로도 발전했다.

산조는 느린 장단에서 시작하여 점차 빠른 장단으로 옮겨 가는 동안 긴장과 이완, 연주자의 기교와 즉흥적 변주, 농현(弄絃)1)과 시금새(時金瑟)2)가 융화되어 연주자의 내면과 음악 세계를 다채롭게 보여주는 장르이다.

먼저 장중하고 느린 진양조로 시작하여 중모리, 중중모리로 이어지며 점차 속도가 빨라지고 기교가 다양해지며 자진모리·휘모리에 이르러 현란한 연주와 긴장감이 고조되어 절정을 이루다 연주자의 개성을 담아 마무리하는 구조로 이루어져 있다. 이러한 구조 덕분에 산조 한 곡은 마치 한 편의 서사처럼, 느림에서 빠름으로, 차분함에서 격정으로 이어지는 변화를 통해 청중에게 감정의 여정을 선사한다.

따라서 산조는 작곡된 곡이라기보다는, 연주자가 기본 틀을 바탕으로 즉흥성과 개성을 가장 뚜렷하게 드러내는 장르라 평가된다. 이러한 특성으로 인해 산조는 단일한 틀이 아니라 명인 개개인의 해석에 따라 다르게 발전했는데, 그 결과 다양한 유파의 산조가 만들어지고 전승되어 오늘날 다양한 형식에 이르게 되었다.

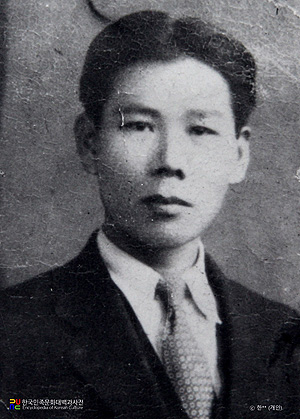

이 가운데 한성기(韓成基, 1899~1950년)는 산조의 계보에서 중요한 자리를 차지한다. 그는 전라남도 강진에서 태어나 어려서부터 가야금에 천부적인 재능을 보였다. 산조의 창시자인 김창조에게 16세부터 직접 가르침을 받아 산조의 뿌리를 본류에서 이어받을 수 있었다. 게다가 김창조와 함께 가야금 산조를 만들었다고 혹은 그보다도 먼저 만들었다고 전해지기도 하는 한숙구(韓淑求, 1865~미상)의 조카이기도 해서 가야금의 혈통을 이어받았다고 할 수 있다.

그의 연주는 기본에 충실하면서도 힘 있고 분명한 가락이 특징으로, 후대의 섬세하고 장식적인 산조와는 다른 단단한 매력을 지녔다고 평가받는다. 한성기는 1920년대와 30년대에 걸쳐 전라도를 중심으로 활발히 활동하였다. 옌볜대학 출판부에서 출판한 "조선민족음악가사전 상편"에는 '한성기는 당시 첫자리에 꼽히는 가야금 연주가'라고 소개되어 있다. 그는 지역사회에 명인으로 널리 알려졌고, 많은 제자를 길러내어 산조 전승에 크게 기여했다. 마을 행사가 있을 때, 광산 김씨 문각과 제각에서 연주를 하였는데, 그때마다 그의 연주를 듣기 위해 사람들이 사방에서 모여들었다 전해진다.

그의 가락은 이후 제자 김죽파(金竹波, 1911~1989년 9월 10일)가 이어받아 더욱 세련되게 발전시켰다. 이 덕분에 오늘날 가장 활발히 연주되고 있는 대중적인 가야금 유파 중 하나인 '김죽파류 산조'라는 걸출한 유파가 탄생할 수 있었다. 김죽파가 처음 가야금을 접한 것은 그의 조부인 김창기에게 풍류를 배우면서였지만, 그의 타계 후 한성기에게 본격적인 산조 수업을 받게 되어 김죽파 산조의 근간이 되었다. 이처럼, 한성기는 김창조에서 김죽파로 이어지는 가야금 산조 계보를 연결한 핵심 고리라 할 수 있다.

1930년대 한성기는 일본 도쿄에서 SP 음반을 녹음한 것으로 알려져 있다. 이로써 일제강점기라는 어려운 상황 속에서도 한국 전통 음악인 산조의 뿌리가 기록으로 남겨질 수 있었다. 그러나 한성기가 직접 연주한 가야금 산조 음반은 매우 희귀하여 실물을 구경하기조차 어렵다. 국악음반박물관도 Taihei에서 발매된 SP 음반(음반 번호 : 9001)만 유일하게 소장하고 있으며 다행히 이 음원이 <한국고음반연구회 명인명창선집(10) 가얏고산조의 명인들(2)> (지구레코드, 음반번호 : JCDS-0571)에 실려 CD로 발매된 바 있다.

필자는 Tombo Chosun Record에서 발매된 한성기의 가야금 산조 음반을 우연한 기회에 경매 사이트에서 발견하여 거금을 주고 낙찰받은 바 있다. 한성기는 Taihei, Tombo Chosun Record 이외에도 Okeh 등에서 축음기 음반을 발매한 것으로 알려진다. 이 음반들은 당시 연주의 생생한 호흡과 음색을 담고 있어 역사적 가치가 크며, 가야금 산조의 연구 대상으로 활용되고 있다. 최근에는 디지털 음원으로 복원·재발매되면서 일반 청중도 그의 가락을 직접 접할 수 있게 되었다. 음질은 시대적 한계가 있지만, 그 속에서 들려오는 선율은 원류의 강직함과 힘을 고스란히 전한다. 특히 2020년에 오감엔터테인먼트에서 발매된 <한성기 가야금 산조> 앨범은 2020년 KBS 국악 대상 수상자인 박세연이 유성기 음반의 음원 자료들을 모아 재구성한 한성기 산조를 실황으로 녹음한 것으로, 온라인 음원 플랫폼을 통해 쉽게 접근할 수 있어, 산조의 뿌리를 좋은 음질로 엿볼 수 있게 되었다.

한성기의 산조는 직선적이고 단호한 선율 진행이 돋보인다. 이는 제자인 김죽파가 보여준 부드럽고 섬세한 흐름과 대조적이다. 따라서 두 연주를 나란히 들어보면, 원형의 단순하면서도 굳센 맛과 그 위에 덧입혀진 세련된 감각을 비교할 수 있다. 오늘날 가야금 산조의 대표적 유파로 널리 연주되는 김죽파류 산조의 뿌리에는 한성기의 가락이 자리하고 있음을 기억해야 한다. 그의 음악은 단순히 개인의 성취가 아니라, 산조라는 장르가 어떻게 세대를 거쳐 계승·발전해왔는지를 보여주는 귀중한 단서이기도 하다.

한성기는 대중에게 널리 알려지지도 않았고, 그의 가야금 산조는 현재 전승이 끊겨 연주되고 있지 않다. 그러나 그가 없었다면 산조의 전승이 지금처럼 풍성하지 않았을 것이다. 그의 연주와 가르침은 산조의 맥을 이어주는 중요한 역할을 했으며, 특히 김죽파라는 탁월한 후계자를 통해 그 영향력이 오늘날까지 살아 있다. 지금 우리가 그의 음반을 다시 꺼내 듣는 일은 단순히 옛 음악을 감상하는 차원을 넘어, 산조의 역사와 뿌리를 되짚고 잊힌 명인을 기리는 뜻깊은 행위다. 전통은 현재의 삶과 동떨어진 과거가 아니라, 오늘의 음악과 예술을 형성하는 근간이라는 점에서, 한성기의 산조는 지금도 여전히 우리에게 의미 있는 여운을 준다.

참고

- 1) 현을 흔들거나 밀고 당겨 음높이와 음색을 변화시키는 것

- 2) 노래나 악기 연주에서 음을 단순히 정확히 내는 것이 아니라, 음의 높낮이와 길이를 미묘하게 변화시켜 감정을 표현하는 기술