신기술 동향

초소형 인공위성 큐브 위성 활용 동향

서울대학교 항공우주신기술연구소 박지현 책임연구원

들어가며

뉴스페이스 시대가 본격적으로 열리면서, 우주는 더 이상 밤하늘을 바라보며 동경하던 낭만의 공간으로 머무르지 않게 되었다. 이제 우주는 다양한 관광·제조·의학 등의 서비스가 활발히 개발되는 실질적 산업 무대가 되면서, 개발 주체가 정부 중심에서 민간으로 빠르게 확대되고 있다.

우주의 상업성과 활용성이 커지면서 국가 주도 대형 프로젝트에서 벗어나, 민간 수요를 반영한 중소형 시스템 중심의 개발 패러다임이 자리 잡고 있다. 이러한 변화는 우주 산업의 급격한 성장을 이끌었고, 기존의 원격 탐사와 같은 전통적 분야를 넘어 우주 제약, 우주 제조, 우주 농업 등 새로운 산업군으로 확장을 가능하게 했다.

마이크로 중력 환경에서 결정화 효율을 높여 항암제 효과를 증대시킨 머크사의 키트루다(Reichert, 2019), 균질한 구조를 통해 성능을 향상시킨 ZBLAN 광섬유(Cozmuta, 2025), 고에너지 입자 환경을 활용해 작물 특성을 개량한 중국의 우주 육종(Kong, 2024) 등을 대표적인 사례로 들 수 있다. 이처럼 우주는 단순한 연구의 장을 넘어 새로운 부가가치를 창출하는 거대한 산업 공간으로 자리매김하고 있다.

이러한 변화 속에서 큐브 위성(CubeSat)은 우주 산업을 뒷받침하는 중요한 도구로 부상했다. 규격화된 초소형 인공위성 플랫폼인 큐브 위성은 비교적 적은 비용으로도 설계·개발·운용이 가능해, 민간 영역에서 활발히 활용되고 있다. 본 칼럼에서는 큐브 위성의 특성과 활용 동향을 살펴보고, 대학 차원의 우주 산업 개발을 위한 큐브 위성 활용 방안을 소개하고자 한다.

큐브 위성이란?

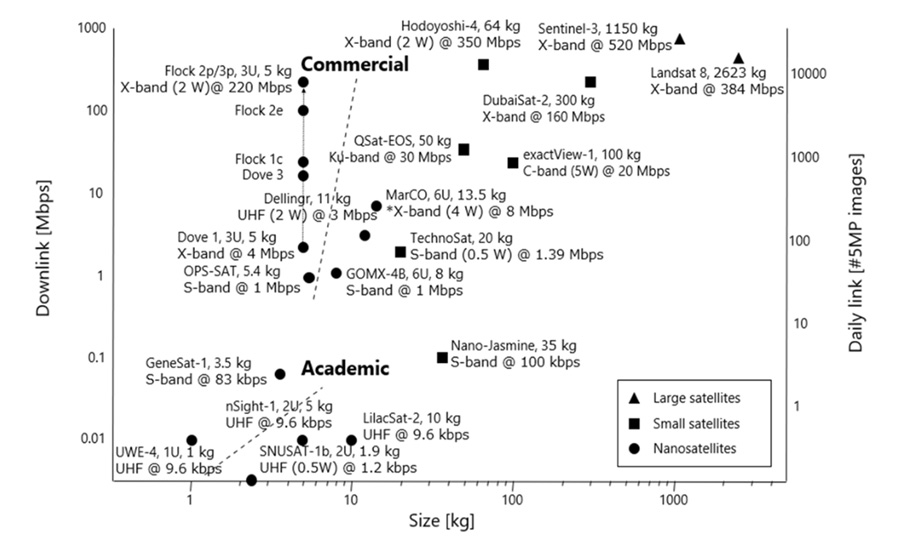

기본적으로 인공위성은 무게와 크기에 따라 다양하게 분류된다. 국가와 기관에 따라 정의가 다르지만, 일반적으로 1kg 미만은 피코 위성(picosatellite), 20kg 미만은 나노 위성(nanosatellite), 100kg 미만은 마이크로 위성(microsatellite), 그리고 500kg 미만을 통틀어 소형 위성(small satellite)으로 구분한다. 한국에서는 이 가운데 나노 위성과 피코 위성을 초소형 인공위성으로 분류하며, 큐브 위성은 이러한 초소형 위성 중에서도 10cm × 10cm × 10cm, 1.33kg 규격(1U)을 기본 단위로 하는 플랫폼이다. 표 1 및 그림 1과 같이 여러 개의 유닛을 조합해 2U, 3U, 나아가 8U, 16U까지 확장할 수 있다.

| 규격 | 크기 | 무게 | 큐브위성 성능 |

|---|---|---|---|

| 3U | 10cm × 10cm × 34.05cm | 4kg |

|

| 6U | 10cm × 20cm × 34.05cm | 8kg |

|

| 12U | 20cm × 20cm × 34.05cm | 16kg |

|

큐브 위성의 역사는 처음 개념이 소개된 지 26년, 첫 발사가 이루어진 지 22년 전으로 거슬러 올라간다(Heidt, 2000). 그 기원은 1994년 미국 스탠퍼드 대학교의 SQUIRT(Satellite QUick Research Testbed) 프로젝트에 있다. 이 프로젝트의 일환으로 개발된 OPAL(Orbiting Picosatellite Automated Launcher) 위성은 1995년 개발에 착수해 2000년 1월 발사되었다. OPAL에는 교육 목적의 초소형 위성이 실렸는데, 4기의 4 in × 3 in × 1 in(약 10cm × 7.5cm × 2.5cm) 초소형 위성과 2기의 8 in × 3 in × 1 in(약 20cm × 7.5cm × 2.5cm) 초소형 위성, 총 6기가 탑재되었다. 발사 후 궤도에 안착한 OPAL은 일주일 뒤 이들 위성을 성공적으로 사출하며 임무를 완수했다. 이 경험은 프로젝트 기반 학습(Project Based Learning, PBL) 방식의 우주 교육과 기술 검증 가능성을 입증했고, 이를 확장하려는 취지에서 오늘날의 큐브 위성 규격이 탄생했다(Heidt, 2000; Heidt, 2005). OPAL에서 출발한 규격은 태양전지 부착 등 실제 운용성을 고려하여 새롭게 정립된 것이다.

큐브 위성이 단기간에 전 세계로 확산한 배경에는 두 가지 특징이 있다. 첫째는 규격화이다. 표준화된 규격 덕분에 큐브 위성은 발사관에 여러 기체를 함께 탑재할 수 있고, 전용 발사 서비스 산업이 등장하면서 발사 접근성이 비약적으로 향상되었다. 발사 비용은 1U 기준 수천만 원 단위로 낮아져, 대학과 스타트업도 우주에 도전할 수 있는 길이 열렸다. 둘째는 위험부담의 수용이다. 큐브 위성은 상용부품(COTS, Commercial-Off-The-Shelf)을 적극적으로 활용한다. 이는 개발비와 기간을 크게 단축해 주지만, 우주 환경에서의 신뢰성 문제라는 위험을 동반한다. 그러나 이러한 위험은 곧 새로운 기술을 검증할 기회로 전환되었다.

큐브 위성은 작은 크기에도 불구하고 열·구조계, 전력계, 통신계, 데이터 처리계, 자세(궤도) 제어계 등 전형적인 인공위성과 같은 서브 시스템으로 구성된다. 여기에 임무 탑재체를 결합해 하나의 완전한 위성 시스템으로 통합한다. 따라서 개발 과정에서 각 서브 시스템에 대한 교육뿐 아니라 개념 설계부터 운용에 이르는 시스템 전 주기 교육이 가능해 교육용 플랫폼으로 활용됐다. 나아가 단일 위성으로는 불가능했던 다점(multi-point) 임무를 군집 위성(swarm)이나 위성군(constellation)으로 수행할 수 있어, 기후 변화 모니터링, 지구 관측, 심우주 탐사 등에서 큐브 위성만의 독자적 장점을 발휘하고 있다. 최근에는 큐브 위성 개발 경험의 축적과 함께 기술 발전으로 큐브 위성 임무 성공률이 높아지고 있으며, 이로써 큐브 위성은 단순한 교육용 도구에서 벗어나 실제 우주 환경에서 새로운 기술을 검증하는 기술 실증 플랫폼으로 확고히 자리매김하게 되었다.

큐브 위성의 활용과 주요 사례

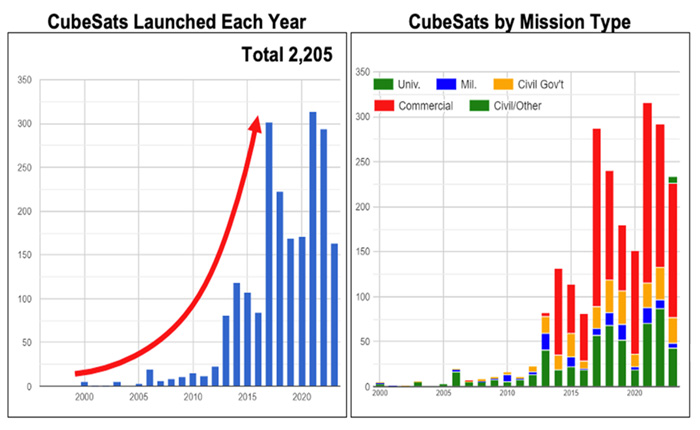

큐브 위성 개념이 정립된 후, 2003년에 6기의 큐브 위성이 처음 발사되면서 본격적인 큐브 위성 시대가 열렸다. 이른바 1세대 큐브 위성을 기점으로 시장이 형성되었고, 기술은 빠르게 발전하였다. 플랫폼의 상업화가 이루어지면서 교육적 목적을 넘어 연구, 군사, 상업 분야로까지 활용 범위가 확장된 것을 그림 2에서 볼 수 있다(Swartout, 2024). 특히 2010년 전후로 큐브 위성군을 활용한 임무가 본격적으로 등장했는데, 대표적인 사례로는 과학 임무를 위한 QB50 프로젝트, 상업적 목적의 Planet Labs 위성군, 그리고 기술적 진보를 보여준 MarCO와 Artemis 1 큐브 위성이 있다.

QB50: 최초의 국제 협력 과학 임무

QB50 프로젝트(Gill, 2013)는 여러 기의 큐브 위성을 활용해 기존 위성으로는 수행하기 어려웠던 과학 임무를 보완한 사례다. 구체적으로 지구 대기 400km에서 약 200km 부근까지의 하부 열권(Lower Thermosphere) 탐사가 목적이었다. 이 영역은 고고도 기구로는 도달하기 어렵고, 기존 인공위성으로는 관측 범위나 비용 측면에서 한계가 있었다. 반면, 비교적 저비용으로 다수 운용이 가능한 큐브 위성은 이를 해결할 새로운 대안이었다.

이를 위해 총 50기의 2U 큐브 위성이 국제 협력으로 개발되었고, 최종적으로 36기가 발사되었다. 각 위성에는 이온·중성자 질량분광기(INMS), 원자·분자 산소 검출기(FIPEX), 랑뮈어 탐침(m-NLP) 중 하나가 탑재되었다. 비록 성공적으로 임무를 완수한 위성은 많지 않았고 기대했던 과학적 성과를 모두 얻지는 못했지만, 국제 협력을 통해 큐브 위성군을 활용한 최초의 과학 임무라는 점에서 중요한 의의를 지닌다.

Planet Labs: 범지구적 지구 관측 네트워크

지구 관측 임무 관점에서 특정 지점에 대한 시계열 데이터 확보는 지구 환경의 변화를 관찰할 수 있는 매우 중요한 데이터 중 하나이다. 기존 정지궤도 위성은 고도 36,000 km에서 관측하기 때문에 해상도에 한계가 있고, 저궤도 위성은 1기당 재방문 주기가 1~2주에 불과하다. 게다가 수백억에서 수천억 원이 소요되는 대형 위성 시스템으로는 충분한 시계열 확보가 어려웠다.

반면 큐브 위성은 발사 비용이 1기당 수억 원 수준이고, 짧은 운용 주기를 전제로 위성을 더 낮은 궤도에 투입할 수 있어 비교적 고해상도의 시계열 데이터 확보가 가능하다. Planet Labs는 큐브 위성의 이러한 장점을 활용해 지구 관측 데이터의 상업화를 본격화했다. 2013년 4기의 3U 큐브 위성을 시범 운용한 뒤, 28기의 위성을 추가 발사하여 서비스를 시작했다. 당시 3U 큐브 위성으로 3~5 m 급 영상을 촬영했는데, 이는 2012년 비슷한 시기에 발사된 약 1톤 규모 아리랑 3호 위성(70cm 급 해상도)에는 미치지 못했지만, 개발·발사비가 수천억 원에 달하는 대형 위성과 비교했을 때 효율성이 압도적이었다. 더불어 큐브 위성 최초로 X-band 통신을 도입하는 등 여러 기술적 성과(Weston, 2025)를 남겼으며, 준실시간 영상 확보 능력과 최근의 영상 보간 기술(Kong, 2023) 발전은 지구 관측 임무에 새로운 전환점을 마련했다.

MarCO: 첫 심우주 탐사 큐브 위성

큐브 위성은 이제 지구 궤도를 넘어 심우주로도 확장되고 있다. 2018년 NASA의 화성 착륙선 InSight 발사에 함께 실린 두 기의 큐브 위성, MarCO-A와 MarCO-B가 그 대표적 사례다. InSight 임무의 가장 위험한 구간인 EDL(Entry, Descent, Landing) 단계에서는 재진입 환경으로 인해 통신이 두절될 수 있다. 이때 궤도선(MRO, Odyssey)을 통한 데이터 수집도 가능하지만, 큐브 위성이 함께 투입되면 임무 기간 단축과 데이터 확보에서 새로운 가능성이 열린다. 실제로 MarCO 위성은 심우주에서 데이터 릴레이를 성공적으로 수행하며, 큐브 위성이 대형 행성 탐사 임무를 보조할 수 있음을 처음 입증했다.

Artemis 1 큐브 위성: 본격적인 심우주 탐사 시대

MarCO가 가능성을 보여주었다면, 2022년 발사된 Artemis 1은 큐브 위성의 심우주 탐사 시대를 본격적으로 연 계기가 되었다. Artemis 1에는 총 10기의 6U 큐브 위성(표 2)이 실려 달 궤도로 투입되었다(Robinson, 2020; Kim, 2022). Artemis 1 큐브 위성은 고효율 궤도 천이, 달 표면의 물 또는 수소 등 환경 탐사, 태양 활동 조사, 소행성 탐사, 생물학적 실험 등 다양한 임무를 수행했다. 일부는 통신 두절로 실패했지만, 추진계·열제어계·통신계 등 큐브 위성 기술 발전에 중요한 마일스톤을 세우며, 소형 위성이 심우주 탐사 임무에 본격적으로 이바지할 수 있음을 보여주었다.

| 큐브위성 | 임무 | 국가 |

|---|---|---|

| ArgoMoon | ICPS(Interim Cryogenic Propulsion stage) 데이터 수집 | 이탈리아 |

| BioSentinel | 효모에 대한 우주방사선 환경에 의한 영향 조사 | 미국 |

| CuSP | 태양풍 및 고에너지 입자 등 태양 활동 조사 | 미국 |

| EQUULEUS | 고효율 궤도 천이 실증 및 자기권 탐사 | 일본 |

| Lunar IceCube | 달 표면 물 탐사 | 미국 |

| LunaH-Map | 달 표면 수소 탐사 | 미국 |

| NEA Scout | 솔라세일 기술 실증 및 소행성 탐사 | 미국 |

| OMOTENASHI | 달 표면 경착륙 및 방사선 환경 탐사 | 일본 |

| LunIR | 중적외선 센서를 활용한 달 표면 탐사 | 미국 |

| Team Miles | 플라즈마 추력기 및 통신 기술 실증 | 미국 |

우리나라와 서울대학교의 큐브 위성 활동

우리나라 큐브 위성 활용 동향

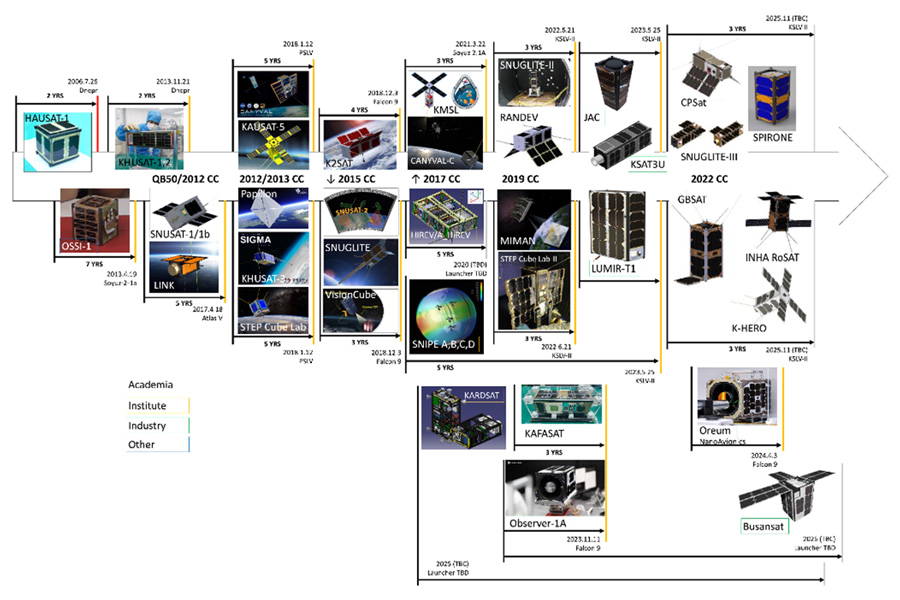

우리나라의 큐브위성 활동은 2000년대 초반으로 거슬러 올라간다. 한국항공대학교가 우리나라 최초의 큐브위성 HAUSAT-1을 개발한 것을 시작으로, 세계 최초의 개인 큐브위성 OSSI-1, 경희대학교의 KHUSAT 시리즈 등이 뒤를 이었다.

2010년대에 들어 서울대학교와 한국과학기술연구원이 QB50 프로젝트에 참여하면서 국내에서도 큐브 위성의 가능성에 관한 관심이 높아졌고, 이를 계기로 전문 우주 인력 양성과 우주 기술 저변 확대를 목표로 한 초소형 위성 경연 대회가 마련되었다. 이 대회를 통해 국내 여러 대학에서 큐브 위성 프로그램이 활발히 운영되었고, 이를 기반으로 전문 연구 인력의 연구소와 우주 기업으로의 진출, 스타트업 창업 등 큐브 위성이 우리나라 우주 기술 발전에 크게 이바지하게 되었다(그림 4).

우리나라에서도 초기 큐브 위성은 주로 인력 양성에 초점을 맞췄지만, 최근에는 연구와 실증 임무에도 적극 활용되고 있다. 대표적으로 한국천문연구원의 전리권 상부 플라즈마 구조 연구를 위한 군집 위성 도요샛(2023 발사), 아르테미스 2호에 탑재되어 우주 방사선 측정 임무를 수행할 예정인 K-RadCube(2025 발사 예정), 그리고 지자체 주도의 부산샛과 진주샛 등이 있다.

서울대학교 큐브 위성 활동

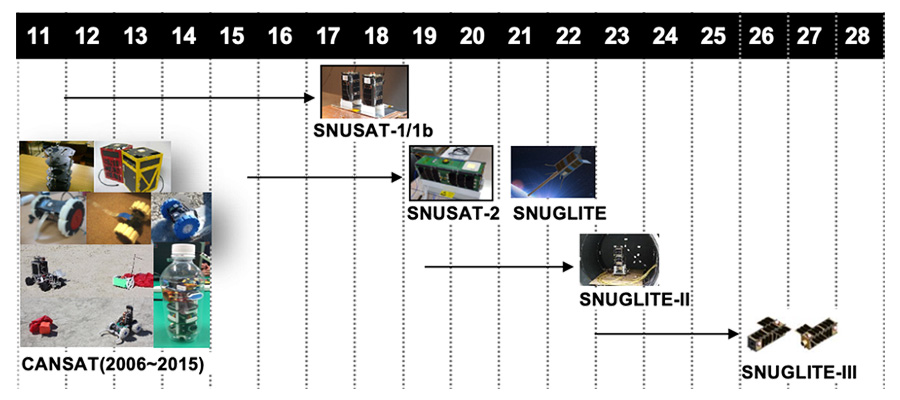

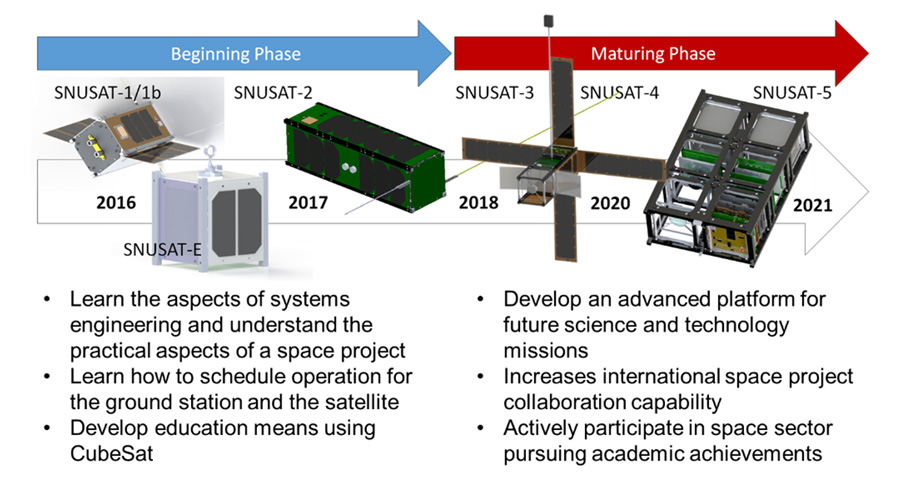

서울대학교는 2006년 일본 도쿄대학교와 공동으로 ARLISS 캔위성 국제대회에 참가하며 학생 세 명을 파견한 것을 계기로 캔위성 교육 프로그램을 시작했다. 이후 2011년 QB50 프로젝트 참여를 계기로 2012년부터 본격적인 큐브 위성 제작에 착수하여, 지금까지 SNUSAT-1/1b(2기), SNUSAT-2, SNUGLITE 시리즈(4기) 등 총 7기의 큐브 위성을 개발해 왔다(그림 5). 이 과정에서 학생들은 임무 설계·개발·운영의 전 주기를 경험하며 시스템 엔지니어링 역량을 축적할 수 있었다. 서울대학교 큐브 위성 프로그램은 처음부터 교육 단계와 연구 단계를 연속적으로 발전시키는 구상(그림 6)을 바탕으로, 교육용 플랫폼에서 출발해 연구용 플랫폼으로 확장해 나가고 있다.

큐브 위성을 활용한 우주 실증 지원 계획

2025년 3월, 서울대학교 공과대학은 다양한 우주 산업 분야를 지원하기 위해 AI우주기술연구센터(ASTRO)를 설립하였다. 이 센터는 학과 간 협력을 통해 우주 산업의 다양한 공학 분야를 종합적으로 연구하며, 혁신적 기술 개발과 우수 연구 인력 양성을 목표로 한다.

AI우주기술연구센터와 더불어, 연구처의 지원을 통해 서울대학교 우주연구단 설립을 위한 정책 연구도 진행 중이다. 선도적인 우주 연구를 위해서는 기술 개발뿐만 아니라 정책적 기반이 함께 마련되어야 하며, 이를 위해 학제 간 융합 연구가 필수적이다. 서울대학교 우주연구단은 공과대학뿐 아니라 자연과학대학, 농업생명과학대학, 의과대학, 인문대학, 사회과학대학, 법과대학 등 여러 단과대학이 참여하는 융합 연구를 위해 본부 차원의 기구로 설립될 예정이다.

큐브 위성은 교육과 연구를 동시에 수행할 수 있는 플랫폼으로서, 앞으로 서울대학교 AI우주기술연구센터와 우주연구단의 다양한 연구·교육과 우주 실증 지원 플랫폼으로 활용될 것으로 기대된다. 더 나아가 이러한 노력이 미래 우주 산업 발전과 인류가 직면한 다양한 난제 해결에도 이바지할 것이다.

참고자료

- 1. Cozmuta I., Osan R., Motil B., et al., "In-space manufacturing facts and myths: lessons learned from ZBLAN optical fiber space manufacturing," Acta Astronautica, Vol. 236, pp. 311-323, 2025.

- 2. Gill E., et al., Formation flying within a constellation of nano-satellites: The QB50 mission, Acta Astronautica, 2013.

- 3. Heidt, H., Puig-Suari, J., Moore, A. S., Nakasuka, S., Twiggs, R. J., "CubeSat: A new Generation of Picosatellite for Education and Industry Low-Cost Space Experimentation," Small Satellite Conference, SSC00-V-5, 2000.

- 4. Heidt H., Puig-Suari J., Moore A.S., Nakasuka S., Twiggs R.J., "CubeSat: A new Generation of Picosatellite for Education and Industry Low-Cost Space Experimentation," Proceedings of the 14th Annual AIAA/USU Conference on Small Satellites, Logan, UT, Aug. 8-11, 2005.

- 5. Kim, B., Hong, I-S., "Introduction of Artemis 1 Nanosatellite Mission and Technology Trends," Journal of Space Technology and Applications, Vol. 2, No. 4., 2022, pp. 287 - 304.

- 6. Kong, J., Ryu, Y., Jeong, S., et al., "Super resolution of historic Landsat imagery using a dual generative adversarial network (GAN) model with CubeSat constellation imagery for spatially enhanced long-term vegetation monitoring", ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 200, 1-23, 2023.

- 7. Kong X., Qin Y., Pei W., Zhou G., "Recent progresses on space life science research in China," Life Science in Space Research, Vol. 43., pp. 35-42, 2024.

- 8. Reichert P., Prosise, W., Fischmann, T.O. et al., "Pembrolizumab microgravity crystallization experimentation," npj Microgravity, Vol. 5, 2019.

- 9. Robinson, K.F., Cox, R., Spearing, S.F., Hitt, D., "Space Launch System Artemis I CubeSats: SmallSat Vanguards of Exploration, Science and Technology," Small Satellite Conference, SSC20-XS2-05, 2020.

- 10. Swartwout, M 2024, CubeSat Database, viewed 3 Jan. 2024, (https://sites.google.com/a/slu.edu/swartwout/cubesat-database/census?authuser=0)

- 11. Weston, S. V., Burkhard, C. D., Stupl, J. M., et al., State-of-the-Art Small Spacecraft Technology, NASA/TP-20250000142, 2025.